中青报·中青网记者 魏婉 刘静 林洁 见习记者 刘佳佳

怀揣着“再造一个新广东”的雄心,南粤大地上,许多企业正以“挑大梁”的姿态助力高质量发展,成为推动产业科技互促双强的蓬勃力量。

操作台前,科研人员将电子元件厚度压缩至1微米、堆叠层数破千层;智慧工厂内,机械臂精准起舞,与自动化生产线默契协奏;测试间里,机器人复刻经典舞步,化身醒狮灵巧夺球;园区道路上,智能驾驶车辆穿梭自如……

日前,中青报·中青网记者参加2025年“活力中国调研行”主题采访时走进广东,深入广州、东莞等十座城市,调研企业一线与产业前沿。数据显示,作为科技创新的策源地和产业创新的集聚区,连续36年地区生产总值领跑全国的广东,区域创新连续8年居全国首位。

记者发现,越来越多的青年扎根这片热土,挥洒青春、激扬创意。企业每一次微小的科技创新,都为“新广东”注入澎湃的活力。

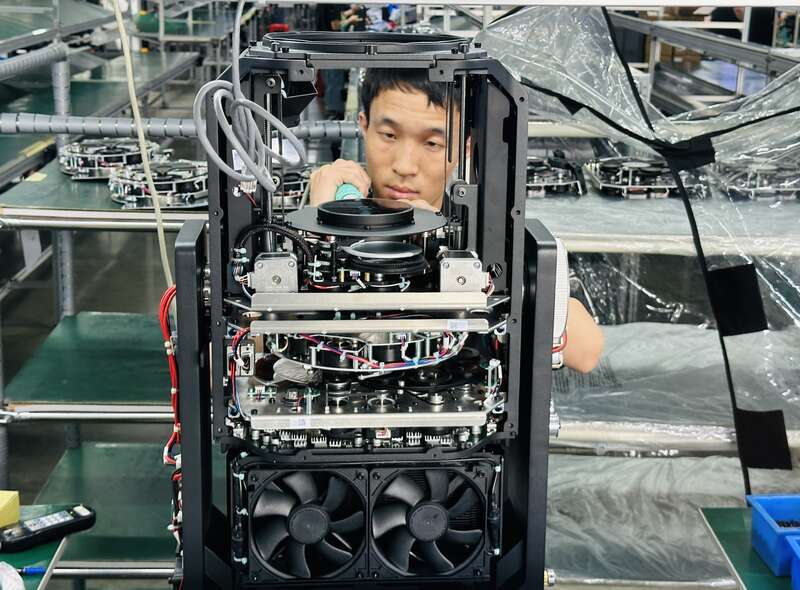

6月26日,广东中山市,在广东熠日照明科技有限公司(EK灯光)的生产车间里,产业工人正在检测设备。中青报·中青网记者 林洁/摄

企业在科技创新中“唱主角”

一枚小小的灯具里有多少科技含量?16年前刚进厂时,熠日科技一线员工胡维新未曾想到,这家中山市规模不大的传统灯具企业,有朝一日能打破曾被外企垄断的舞台影视照明市场,成长为外贸占比近七成、年产值达10亿元的行业“黑马”。

“以前做简单的KTV小彩灯,现在做能撑起国际大秀的专业设备;以前手工操作效率极低,现在有‘聪明’高效的ATV运输机、自动螺丝机等智能设备。”胡维新认为,持续不断的科技创新是企业跃升的核心动力。目前,广东熠日科技股份有限公司拥有200多项独家专利,另有68个在申请中,研发投入占据全年总营收的5%,处于行业领先水平。

该公司研发总监胡泽洲介绍,通过算法创新,企业在颜色一致性、调光精细度等方面实现技术突破。比如,其自主研发的ResetFree技术,结合高精度传感器与位置感知算法,能实时且精准地计算灯具位置。同时,搭配智能算法,能解决复杂场景中灯具复位精确性与效率的行业焦点难题。

与中山市相似,江门市传统产业规模较大,六大传统产业拥有规上企业1800多家,约占全市规上企业数量的50%。江门市发展改革局局长、市大湾区办主任胡其波称,江门正通过创新积分制助力融资、“揭榜挂帅”破解技术难题等举措,推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。

以扎根江门29年的中集集装箱集团新会基地为例,这家专注于海运集装箱制造的企业,依托“集装箱+”集成装备技术,如今养起了鱼,不仅让水产养殖告别“靠天吃饭”,为中国渔业探索出一条环境友好、资源节约、高效可持续的发展路径,还将“集装箱+”模式拓展至多个行业,释放出跨界创新的无限可能。

“我们推动企业在科技创新中‘唱主角’。”广东省科技厅二级巡视员杨慧芳指出,广东全省区域创新综合能力连续8年居全国首位,2024年省重点领域研发计划项目中,企业牵头占比超50%、参与占比超90%,全省约90%的科研机构、科研人员、研发经费、发明专利申请均来自企业。

“广东是以科技创新引领产业发展、以产业发展反哺科技创新的范本。”中国科学技术发展战略研究院副研究员韩佳伟表示,这些企业取得前沿技术突破、拥有核心竞争力,对于保障产业链、供应链自主安全可控非常重要,是实现高水平科技自立自强的重要支撑。

6月25日,广东省深圳市,在深圳“机器人谷”,深圳市众擎机器人科技有限公司的工作人员正在对人形机器人产品进行测验。中青报·中青网记者 魏婉/摄

“小企业”汇聚成“大产业”

传统产业在“蝶变焕新”,广东新兴赛道的“创新破局”同样势不可挡。

攥着养老机器人“初代机”,青年创业者邓龙生抱着试试看的态度来到东莞市,没想到这座“制造之都”毫不犹豫地敞开怀抱,助力他将创意孵化成月入近100万元的高成长企业。

选择东莞,就像加入了一个“超强战队”。邓龙生感叹,这里不仅有丰富的资源、完善的产业链、良好的创新氛围,关键还有众多“队友”同行。“上下游配套企业很给力,比如模具制作方面,能帮我们把成本削减近2/3。”

在东莞,没有单打独斗的“孤勇者”,只有手拉手闯关的“企业军团”。“这里想做什么,基本上半小时就能找到供应商帮你实现。”东莞松山湖国际机器人产业基地(XbotPark机器人基地)负责人表示,“我们鼓励来自不同专业背景的成员深度协作,定义问题、解决问题,让创新真正源于实际需求并回归产业应用。”

多位接受中青报·中青网记者采访的入驻企业负责人表示,松山湖真正把服务科创企业落在实处,东莞完善的供应链生态和强大的制造业实力,让这片曾经的荔枝林,变成孕育6家独角兽企业的科创热土。

“它为我们产品从1到100的规模化交付提供了很好的条件。”本末科技有限公司对外关系总监刘西同说。截至目前,XbotPark体系孵化出超140家硬科技企业。在该基地,被孵团队存活率80%以上,头部公司估值累计达100亿美金。

应急救援无人机、健康看护机器人、水下机器人……同样位于东莞的广东省智能机器人研究院(以下简称“广智院”)里,各类机器人及高端智能装备、无人自主技术产品琳琅满目。与XbotPark机器人基地从0孵化不同,广智院更聚焦助力创业者加速技术成果转化,推动产品批量推向市场。

“原始技术就像‘青苹果’,我们希望通过人才培养和团队引进,缩短技术‘青涩期’,经过中试、产品验证等环节,让它成长为可上市的‘红苹果’,最终培育出带动产业发展的‘苹果树’。”广智院副院长周晓晓介绍,目前该院累计创办、投资、孵化企业150余家,其中60家为国家高新技术企业。

数据显示,广东智能机器人产业集群2024年营业收入超900亿元,整体实力处于国内第一梯队,而这只是广东积极培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业的一个缩影。目前,广东已形成9个万亿级产业集群,拥有规模以上工业企业超7.5万家、占全国1/7。

以低空经济为例,“广东已集聚了全国30%的产业链企业,消费级无人机市场份额占全国95%,工业级无人机市场份额占全国54%,均居全国第一。”广东省发展改革委二级巡视员白玉介绍。目前,全省低空经济规模超千亿元,聚集相关企业1.5万余家,产业链覆盖材料研发、零部件制造、整机生产、运营服务等全环节,产业生态日趋完善。

6月28日,广东省佛山市,在佛山市华数智造公共实训中心,佛山华材职业技术学校中职一年级工业机器人专业的学生正在学习工业机器人的基本操作。中青报·中青网见习记者 刘佳佳/摄

活力广东 风华正茂

“作为一名技术人员,惠州是我需要的生长沃土。”在离家2000多公里外的惠州市扎根后,90后博士靳鹏表示很庆幸这个决定。他认为,在粤港澳大湾区战略加持下,惠州的优势越发凸显,“就激光行业来说,技术沉淀和平台支撑至关重要。”

近年来,惠州市为吸引和留住出站博士后人才,推出了涵盖安家补贴、生活补贴等一系列优惠政策。靳鹏透露,公司丰厚的薪酬结合政府补贴,可以助他安家专注投入技术研发,进入广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元亨”)仅三年时间,就成长为子公司的总经理。

企业吸引力也不遑多让,利元亨的研发团队中35岁以下青年占比达68%。截至目前,公司已投入5000多万元建设培训基地,累计实施职业技能等级评价认定超1500人,认定高级技师、技师和高级工超500人。更硬核的条件是,公司还为博士后提供千万级科研经费,用股权激励绑定1600人研发团队,占员工总数30%。

递进式人才补贴、高层次人才联谊会、子女入学优待……受到潮州市人才政策吸引,青年研发人员朱霨亚博士一毕业就来到当地工作。入职潮州三环(集团)股份有限公司不到两年,公司就将研发片式电感器的重担交给她。作为项目组长,朱霨亚带领团队从零起步,三年左右实现产品落地,目前月销售额超百万元。

“压担子”成为朱霨亚快速成长的“催化剂”。她主导研发的这款片式电感器由陶瓷材料制成,体积可做到0.5毫米以下,具备耐高温、抗腐蚀、寿命长等优势,能助力电子设备实现小型化并提升性能,极具市场价值。

“青年人已经是行业内的中流砥柱。我们小组最初只有四五个人,经过这几年的努力,现在已经发展到70多人,但平均年龄还不到28岁。”朱霨亚提到,她不仅收获了一群志同道合的青年伙伴,还在公司组织的活动中遇到了自己的另一半,未来将定居潮州。

连续两年位居《中国城市95后人才吸引力排名》第一的深圳,更是向全球广发“英雄帖”。“一张床、一间房、一套房”的无忧安居体系和“一张办公桌、一间办公室、一层办公楼”乐业办公体系,积极面向国内外顶尖高校,广泛引进各领域的顶尖人才。

广东始终将人才作为高质量发展的核心支撑。广东省教育厅二级巡视员吴艳玲介绍,广东深化科产教协同,在51所本科高校建设348个现代产业学院,本硕博培养规模达21.4万人,校企师资1.6万人,均居全国首位,覆盖人工智能、高端装备制造等60个产业门类。

与此同时,广东持续加大人才引进与激励力度。自主创业有1万元一次性资助;入选广州市创新创业团队项目,最高可获资助1000万元;来深圳求职的应届毕业生,可申请最长居住15天的免费房源……今年以来,广东推出“百万英才汇南粤”行动计划等系列激励政策,以满满的诚意力促人才与产业实现“双向奔赴”。

晟红网-晟红网官网-配资网站首选-证券股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:一对一配资网但他需要好几次机会才能破门

- 下一篇:没有了